もの言わぬ 花の声聞け 我がさだめ

耐えてこそ咲く 春も来るらめ

|

「気にしないで下さい。実は、十三歳のとき家から追い出した娘の面影に、この子供達がどこか似ているのです。」

年老いた僧はことの顛末(てんまつ)を若者に話しました。若者は他人事には思えず、僧を案内して家に帰りました。妻はその瞬間、僧の顔をじっと見つめ、嬉しさに思わず叫びました。

「お父さん、私よ、あなたの娘よ。この人は私の主人。それにこの子供達はお父さんの孫よ。」

「夢に違いない。これが夢でないとすれば、娘と再会できたのは観音さまのおかげだ。」

父は娘の家族に迎えられ、それからずっと娘の家族と一緒に幸せに暮したとのことです。(Kudos)おとぎ草子物語より

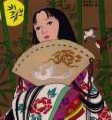

A Girl With a Bowl on Her Head-Misfortune-

「気にしないで下さい。実は、十三歳のとき家から追い出した娘の面影に、この子供達がどこか似ているのです。」

年老いた僧はことの顛末(てんまつ)を若者に話しました。若者は他人事には思えず、僧を案内して家に帰りました。妻はその瞬間、僧の顔をじっと見つめ、嬉しさに思わず叫びました。

「お父さん、私よ、あなたの娘よ。この人は私の主人。それにこの子供達はお父さんの孫よ。」

「夢に違いない。これが夢でないとすれば、娘と再会できたのは観音さまのおかげだ。」

父は娘の家族に迎えられ、それからずっと娘の家族と一緒に幸せに暮したとのことです。(Kudos)おとぎ草子物語より

A Girl With a Bowl on Her Head-Misfortune-