鏡の中の人

むかし、むかし、山奥に老人が住んでいました。数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮し、日中は畑仕事、ときには川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。

ある日、老人は息子に言いました。

「そろそろ身を固めて所帯をもったらどうだな。」

「だけど父さん、どうして結婚しなくちゃいけないんだ。父さんとの二人で結構うまくやってきたじゃないか。それに若い女子(おなご)と会える見込みもない。そんなことになっても、どう話したらいいかわからねえ。」

息子は、人里離れた暮しで、いままでに女子を見たのは数えるほどでした。

「いいか、倅(せがれ)。わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒をみてくれる女房が必要だ。」

村の世話好きがさっそく隣り村の娘との縁談を用意してくれました。見合いのあと、息子は結婚することに決めました。娘は、若くて、たいそう美しく、一目でとりこになってしまいました。二人は、婚礼の席で三三九度の盃(さかずき)を酌み交わし偕老同穴(かいろうどうけつ)の契りを結びました。

結婚初夜、花嫁と向かい合って座ったのですが、しばらく無言のままでした。実の所、何から話を切り出したらいいのかわからなかったのです。花嫁は、花婿のやさしい言葉をじっと待っていました。でも花婿は口を硬く閉じたまま。ついに、花嫁は泣き出してしまいました。

「私のことが嫌いなのでしょう。私のこと不細工だと思っているのでしょう。」とすすり泣きました。

「思っていたよりずっときれいだ。本当、お前は野の百合のように美しい。お前と夫婦になれてうれしい。必ずお前を幸せにしてあげる。」

妻の涙を見て自然に言葉が出てきたのです。花嫁は泣くのを止めると、

「それを聞いてうれしい。」と笑顔で言いました。

二人にとって、それは幸せな人生の門出のように見えました。

ほどなくして、父親が亡くなりました。悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいきました。妻は夫を慰めようとしましたが、どう言ったらよいのかわかりません。そんな数日が過ぎた或る日、突然名案が浮かびました。

「お前さん、お父さんがお金を少し残してくれました。どうでしょう、そのお金で、気晴らしに数日京の都に行って見ませんか。お寺や神社がいくつかあるそうです。お寺参りをすれば亡くなったお父さんも喜ぶと思うの。」

数日後、夫は妻に言いました。

「そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は死ぬ前に一度は京の都を見たい、とよく言っていたな。親父は行けなかったが、代わりに俺がこの目で見てきて親父の墓前で報告しようと思う。」

「そうよ!」

妻は旅の持ち物、道中のおむすび等々、甲斐甲斐しく(かいがいしく)夫の旅の準備をしました。

次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着きました。神社仏閣を訪れ、有名なお城や庭園も見物しました。訪れる所どこでも若者は父親を思い手を合わせました。父親も自分がしていることを喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。

帰りの時が近づいてきました。若者はお店に寄ってお土産を買うことにしました。妻にかわいい櫛を選びました。その時、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が留まりました。

むかし、むかし、山奥に老人が住んでいました。数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮し、日中は畑仕事、ときには川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。

ある日、老人は息子に言いました。

「そろそろ身を固めて所帯をもったらどうだな。」

「だけど父さん、どうして結婚しなくちゃいけないんだ。父さんとの二人で結構うまくやってきたじゃないか。それに若い女子(おなご)と会える見込みもない。そんなことになっても、どう話したらいいかわからねえ。」

息子は、人里離れた暮しで、いままでに女子を見たのは数えるほどでした。

「いいか、倅(せがれ)。わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒をみてくれる女房が必要だ。」

村の世話好きがさっそく隣り村の娘との縁談を用意してくれました。見合いのあと、息子は結婚することに決めました。娘は、若くて、たいそう美しく、一目でとりこになってしまいました。二人は、婚礼の席で三三九度の盃(さかずき)を酌み交わし偕老同穴(かいろうどうけつ)の契りを結びました。

結婚初夜、花嫁と向かい合って座ったのですが、しばらく無言のままでした。実の所、何から話を切り出したらいいのかわからなかったのです。花嫁は、花婿のやさしい言葉をじっと待っていました。でも花婿は口を硬く閉じたまま。ついに、花嫁は泣き出してしまいました。

「私のことが嫌いなのでしょう。私のこと不細工だと思っているのでしょう。」とすすり泣きました。

「思っていたよりずっときれいだ。本当、お前は野の百合のように美しい。お前と夫婦になれてうれしい。必ずお前を幸せにしてあげる。」

妻の涙を見て自然に言葉が出てきたのです。花嫁は泣くのを止めると、

「それを聞いてうれしい。」と笑顔で言いました。

二人にとって、それは幸せな人生の門出のように見えました。

ほどなくして、父親が亡くなりました。悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいきました。妻は夫を慰めようとしましたが、どう言ったらよいのかわかりません。そんな数日が過ぎた或る日、突然名案が浮かびました。

「お前さん、お父さんがお金を少し残してくれました。どうでしょう、そのお金で、気晴らしに数日京の都に行って見ませんか。お寺や神社がいくつかあるそうです。お寺参りをすれば亡くなったお父さんも喜ぶと思うの。」

数日後、夫は妻に言いました。

「そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は死ぬ前に一度は京の都を見たい、とよく言っていたな。親父は行けなかったが、代わりに俺がこの目で見てきて親父の墓前で報告しようと思う。」

「そうよ!」

妻は旅の持ち物、道中のおむすび等々、甲斐甲斐しく(かいがいしく)夫の旅の準備をしました。

次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着きました。神社仏閣を訪れ、有名なお城や庭園も見物しました。訪れる所どこでも若者は父親を思い手を合わせました。父親も自分がしていることを喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。

帰りの時が近づいてきました。若者はお店に寄ってお土産を買うことにしました。妻にかわいい櫛を選びました。その時、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が留まりました。

「何とまあ、きれいな月が輝いているな!」若者は叫びました。実を言うと、生まれてこのかた鏡と言うものを見たことがなかったのです。

「いらっしゃいませ。」

「ちょっと見ているだけです。」

「手に取ってみて結構ですよ。」

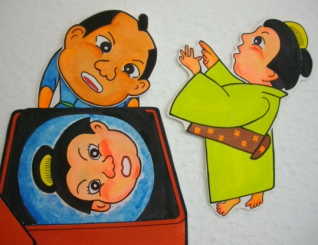

鏡を手に取り、中を覗いて、若者はびっくりして大声を出しました。

「父さん、何でこんな所にいるんだ。もう死んだはずだろう。でも生きてるな。元気そうだ。それに、何と若いこと。口が動いているが、聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。」

「お気に入りましたか。すばらしい鏡でしょう。」

「これ売り物ですか。」

若者は、父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと気が気ではありませんでした。財布から有り金を全部出して言いました。

「これが欲しい。これで全部だ。足りるか。」

お店の人は鏡を箱の中に入れて紐で縛ってくれました。

家に戻った夫を見て、妻はほっとしました。夫が元気に帰ってきたし、機嫌もよかったからです。夫は京の都で買ったきれいな櫛を妻に渡しました。夫のやさしさに感謝し、喜んで髪に挿しました。一方、夫のほうは箱を持って納屋のほうへ行きました。箱の中は何だろうと思いましたが、妻は尋ねませんでした。

それからずっと、夫の様子は変でした。毎朝、毎晩、納屋に入り、しばらく出てきません。納屋から夫の声が聞こえてきました。夫と一緒に誰かが納屋にいるようです。まもなく若妻は心配でどうにもならなくなりました。

「どうして、そう足しげく納屋にいくのでしょう。」

ついに夫の居ない留守に、妻は納屋に入ってみました。納屋をくまなく探して夫のおかしな行動の手がかりを見つけようとしました。まもなく納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。鏡を覗き込むと、女の人が見えました。ハッとしました。女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。

「おんな、おんながこの中にいるわ!わかったわ。納屋に女を囲っているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、唇は赤。素敵だこと!あら、顔をしかめたわ。私は何と惨めな妻でしょう。」

納屋を出ると、妻は夫の帰りを今か今かと待ちました。夫は、家に足を踏み入れた途端、妻が台所におり、座って泣いているのに気がつきました。

「どうした。何かあったのか。」

「わかったのよ。あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの。どうして納屋にこっそり女を囲っていたの。私と同じ櫛を挿しているわ。お前さんが私と同じものをあの女にもあげたのね。とても若くて可愛い女の人....。」

「女。ばかばかしい。親父だよ!」

妻は立ちあがると、大声で、

「何とまあ、きれいな月が輝いているな!」若者は叫びました。実を言うと、生まれてこのかた鏡と言うものを見たことがなかったのです。

「いらっしゃいませ。」

「ちょっと見ているだけです。」

「手に取ってみて結構ですよ。」

鏡を手に取り、中を覗いて、若者はびっくりして大声を出しました。

「父さん、何でこんな所にいるんだ。もう死んだはずだろう。でも生きてるな。元気そうだ。それに、何と若いこと。口が動いているが、聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。」

「お気に入りましたか。すばらしい鏡でしょう。」

「これ売り物ですか。」

若者は、父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと気が気ではありませんでした。財布から有り金を全部出して言いました。

「これが欲しい。これで全部だ。足りるか。」

お店の人は鏡を箱の中に入れて紐で縛ってくれました。

家に戻った夫を見て、妻はほっとしました。夫が元気に帰ってきたし、機嫌もよかったからです。夫は京の都で買ったきれいな櫛を妻に渡しました。夫のやさしさに感謝し、喜んで髪に挿しました。一方、夫のほうは箱を持って納屋のほうへ行きました。箱の中は何だろうと思いましたが、妻は尋ねませんでした。

それからずっと、夫の様子は変でした。毎朝、毎晩、納屋に入り、しばらく出てきません。納屋から夫の声が聞こえてきました。夫と一緒に誰かが納屋にいるようです。まもなく若妻は心配でどうにもならなくなりました。

「どうして、そう足しげく納屋にいくのでしょう。」

ついに夫の居ない留守に、妻は納屋に入ってみました。納屋をくまなく探して夫のおかしな行動の手がかりを見つけようとしました。まもなく納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。鏡を覗き込むと、女の人が見えました。ハッとしました。女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。

「おんな、おんながこの中にいるわ!わかったわ。納屋に女を囲っているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、唇は赤。素敵だこと!あら、顔をしかめたわ。私は何と惨めな妻でしょう。」

納屋を出ると、妻は夫の帰りを今か今かと待ちました。夫は、家に足を踏み入れた途端、妻が台所におり、座って泣いているのに気がつきました。

「どうした。何かあったのか。」

「わかったのよ。あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの。どうして納屋にこっそり女を囲っていたの。私と同じ櫛を挿しているわ。お前さんが私と同じものをあの女にもあげたのね。とても若くて可愛い女の人....。」

「女。ばかばかしい。親父だよ!」

妻は立ちあがると、大声で、

「お父さん?からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を挿した女を納屋に囲っていたんだわ。」

「違う。親父だよ。有り金全部はたいて京の都で買ったんだ。」

「このうそつき!」

二人は近所の迷惑も顧みず喧嘩しつづけました。近所の人は仲裁しようとしましたが、仲たがいの原因である鏡を覗こうとは思いません。当時、鏡を見た者は呪われると言われ、誰もがこの迷信を信じていました。喧嘩はそのまま永遠に続くように思われました。

やがて近所の人が言いました。

「お寺の尼さんに相談したらどうだい。この辺では一番博学だから。」

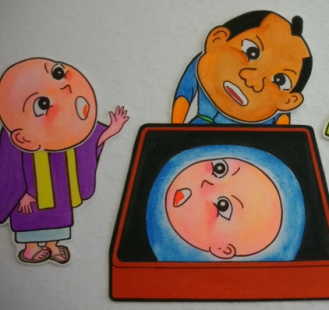

翌日、朝早く、二人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねました。そして一部始終を話しました。

尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込みました。そして、

「確かに女がこの中にいる。かわいそうに、この女、表情にかげりがあり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。」

家路に向かう途中、妻が言いました。

「ねえ。私の言うとおりだったでしょう。」

「うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は、仏さまを信じたことはなかった。」

尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。(Kudos)

「お父さん?からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を挿した女を納屋に囲っていたんだわ。」

「違う。親父だよ。有り金全部はたいて京の都で買ったんだ。」

「このうそつき!」

二人は近所の迷惑も顧みず喧嘩しつづけました。近所の人は仲裁しようとしましたが、仲たがいの原因である鏡を覗こうとは思いません。当時、鏡を見た者は呪われると言われ、誰もがこの迷信を信じていました。喧嘩はそのまま永遠に続くように思われました。

やがて近所の人が言いました。

「お寺の尼さんに相談したらどうだい。この辺では一番博学だから。」

翌日、朝早く、二人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねました。そして一部始終を話しました。

尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込みました。そして、

「確かに女がこの中にいる。かわいそうに、この女、表情にかげりがあり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。」

家路に向かう途中、妻が言いました。

「ねえ。私の言うとおりだったでしょう。」

「うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は、仏さまを信じたことはなかった。」

尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。(Kudos)

むかし、むかし、山奥に老人が住んでいました。数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮し、日中は畑仕事、ときには川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。

ある日、老人は息子に言いました。

「そろそろ身を固めて所帯をもったらどうだな。」

「だけど父さん、どうして結婚しなくちゃいけないんだ。父さんとの二人で結構うまくやってきたじゃないか。それに若い女子(おなご)と会える見込みもない。そんなことになっても、どう話したらいいかわからねえ。」

息子は、人里離れた暮しで、いままでに女子を見たのは数えるほどでした。

「いいか、倅(せがれ)。わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒をみてくれる女房が必要だ。」

村の世話好きがさっそく隣り村の娘との縁談を用意してくれました。見合いのあと、息子は結婚することに決めました。娘は、若くて、たいそう美しく、一目でとりこになってしまいました。二人は、婚礼の席で三三九度の盃(さかずき)を酌み交わし偕老同穴(かいろうどうけつ)の契りを結びました。

結婚初夜、花嫁と向かい合って座ったのですが、しばらく無言のままでした。実の所、何から話を切り出したらいいのかわからなかったのです。花嫁は、花婿のやさしい言葉をじっと待っていました。でも花婿は口を硬く閉じたまま。ついに、花嫁は泣き出してしまいました。

「私のことが嫌いなのでしょう。私のこと不細工だと思っているのでしょう。」とすすり泣きました。

「思っていたよりずっときれいだ。本当、お前は野の百合のように美しい。お前と夫婦になれてうれしい。必ずお前を幸せにしてあげる。」

妻の涙を見て自然に言葉が出てきたのです。花嫁は泣くのを止めると、

「それを聞いてうれしい。」と笑顔で言いました。

二人にとって、それは幸せな人生の門出のように見えました。

ほどなくして、父親が亡くなりました。悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいきました。妻は夫を慰めようとしましたが、どう言ったらよいのかわかりません。そんな数日が過ぎた或る日、突然名案が浮かびました。

「お前さん、お父さんがお金を少し残してくれました。どうでしょう、そのお金で、気晴らしに数日京の都に行って見ませんか。お寺や神社がいくつかあるそうです。お寺参りをすれば亡くなったお父さんも喜ぶと思うの。」

数日後、夫は妻に言いました。

「そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は死ぬ前に一度は京の都を見たい、とよく言っていたな。親父は行けなかったが、代わりに俺がこの目で見てきて親父の墓前で報告しようと思う。」

「そうよ!」

妻は旅の持ち物、道中のおむすび等々、甲斐甲斐しく(かいがいしく)夫の旅の準備をしました。

次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着きました。神社仏閣を訪れ、有名なお城や庭園も見物しました。訪れる所どこでも若者は父親を思い手を合わせました。父親も自分がしていることを喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。

帰りの時が近づいてきました。若者はお店に寄ってお土産を買うことにしました。妻にかわいい櫛を選びました。その時、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が留まりました。

むかし、むかし、山奥に老人が住んでいました。数年前に妻を亡くし、今は息子と二人暮し、日中は畑仕事、ときには川釣り、夜は酒をたしなむという暮らしです。

ある日、老人は息子に言いました。

「そろそろ身を固めて所帯をもったらどうだな。」

「だけど父さん、どうして結婚しなくちゃいけないんだ。父さんとの二人で結構うまくやってきたじゃないか。それに若い女子(おなご)と会える見込みもない。そんなことになっても、どう話したらいいかわからねえ。」

息子は、人里離れた暮しで、いままでに女子を見たのは数えるほどでした。

「いいか、倅(せがれ)。わしはじきに死に、お前は一人になる。お前のことが心配だ。面倒をみてくれる女房が必要だ。」

村の世話好きがさっそく隣り村の娘との縁談を用意してくれました。見合いのあと、息子は結婚することに決めました。娘は、若くて、たいそう美しく、一目でとりこになってしまいました。二人は、婚礼の席で三三九度の盃(さかずき)を酌み交わし偕老同穴(かいろうどうけつ)の契りを結びました。

結婚初夜、花嫁と向かい合って座ったのですが、しばらく無言のままでした。実の所、何から話を切り出したらいいのかわからなかったのです。花嫁は、花婿のやさしい言葉をじっと待っていました。でも花婿は口を硬く閉じたまま。ついに、花嫁は泣き出してしまいました。

「私のことが嫌いなのでしょう。私のこと不細工だと思っているのでしょう。」とすすり泣きました。

「思っていたよりずっときれいだ。本当、お前は野の百合のように美しい。お前と夫婦になれてうれしい。必ずお前を幸せにしてあげる。」

妻の涙を見て自然に言葉が出てきたのです。花嫁は泣くのを止めると、

「それを聞いてうれしい。」と笑顔で言いました。

二人にとって、それは幸せな人生の門出のように見えました。

ほどなくして、父親が亡くなりました。悲しさに打ちのめされ、若者は日を追うごとに落ち込んでいきました。妻は夫を慰めようとしましたが、どう言ったらよいのかわかりません。そんな数日が過ぎた或る日、突然名案が浮かびました。

「お前さん、お父さんがお金を少し残してくれました。どうでしょう、そのお金で、気晴らしに数日京の都に行って見ませんか。お寺や神社がいくつかあるそうです。お寺参りをすれば亡くなったお父さんも喜ぶと思うの。」

数日後、夫は妻に言いました。

「そうだな。京の都へ寺参りに行こう。親父のためだ。親父は死ぬ前に一度は京の都を見たい、とよく言っていたな。親父は行けなかったが、代わりに俺がこの目で見てきて親父の墓前で報告しようと思う。」

「そうよ!」

妻は旅の持ち物、道中のおむすび等々、甲斐甲斐しく(かいがいしく)夫の旅の準備をしました。

次の朝、若者は京の都に向けて旅立ちました。数日して京都に着きました。神社仏閣を訪れ、有名なお城や庭園も見物しました。訪れる所どこでも若者は父親を思い手を合わせました。父親も自分がしていることを喜んでくれていると思うと心が軽くなりました。

帰りの時が近づいてきました。若者はお店に寄ってお土産を買うことにしました。妻にかわいい櫛を選びました。その時、店の棚の上の金属製の鏡にふと目が留まりました。

「何とまあ、きれいな月が輝いているな!」若者は叫びました。実を言うと、生まれてこのかた鏡と言うものを見たことがなかったのです。

「いらっしゃいませ。」

「ちょっと見ているだけです。」

「手に取ってみて結構ですよ。」

鏡を手に取り、中を覗いて、若者はびっくりして大声を出しました。

「父さん、何でこんな所にいるんだ。もう死んだはずだろう。でも生きてるな。元気そうだ。それに、何と若いこと。口が動いているが、聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。」

「お気に入りましたか。すばらしい鏡でしょう。」

「これ売り物ですか。」

若者は、父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと気が気ではありませんでした。財布から有り金を全部出して言いました。

「これが欲しい。これで全部だ。足りるか。」

お店の人は鏡を箱の中に入れて紐で縛ってくれました。

家に戻った夫を見て、妻はほっとしました。夫が元気に帰ってきたし、機嫌もよかったからです。夫は京の都で買ったきれいな櫛を妻に渡しました。夫のやさしさに感謝し、喜んで髪に挿しました。一方、夫のほうは箱を持って納屋のほうへ行きました。箱の中は何だろうと思いましたが、妻は尋ねませんでした。

それからずっと、夫の様子は変でした。毎朝、毎晩、納屋に入り、しばらく出てきません。納屋から夫の声が聞こえてきました。夫と一緒に誰かが納屋にいるようです。まもなく若妻は心配でどうにもならなくなりました。

「どうして、そう足しげく納屋にいくのでしょう。」

ついに夫の居ない留守に、妻は納屋に入ってみました。納屋をくまなく探して夫のおかしな行動の手がかりを見つけようとしました。まもなく納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。鏡を覗き込むと、女の人が見えました。ハッとしました。女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。

「おんな、おんながこの中にいるわ!わかったわ。納屋に女を囲っているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、唇は赤。素敵だこと!あら、顔をしかめたわ。私は何と惨めな妻でしょう。」

納屋を出ると、妻は夫の帰りを今か今かと待ちました。夫は、家に足を踏み入れた途端、妻が台所におり、座って泣いているのに気がつきました。

「どうした。何かあったのか。」

「わかったのよ。あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの。どうして納屋にこっそり女を囲っていたの。私と同じ櫛を挿しているわ。お前さんが私と同じものをあの女にもあげたのね。とても若くて可愛い女の人....。」

「女。ばかばかしい。親父だよ!」

妻は立ちあがると、大声で、

「何とまあ、きれいな月が輝いているな!」若者は叫びました。実を言うと、生まれてこのかた鏡と言うものを見たことがなかったのです。

「いらっしゃいませ。」

「ちょっと見ているだけです。」

「手に取ってみて結構ですよ。」

鏡を手に取り、中を覗いて、若者はびっくりして大声を出しました。

「父さん、何でこんな所にいるんだ。もう死んだはずだろう。でも生きてるな。元気そうだ。それに、何と若いこと。口が動いているが、聞こえないぞ。一緒に家に帰ろう。」

「お気に入りましたか。すばらしい鏡でしょう。」

「これ売り物ですか。」

若者は、父親が見ず知らずの人に持っていかれるのではないかと気が気ではありませんでした。財布から有り金を全部出して言いました。

「これが欲しい。これで全部だ。足りるか。」

お店の人は鏡を箱の中に入れて紐で縛ってくれました。

家に戻った夫を見て、妻はほっとしました。夫が元気に帰ってきたし、機嫌もよかったからです。夫は京の都で買ったきれいな櫛を妻に渡しました。夫のやさしさに感謝し、喜んで髪に挿しました。一方、夫のほうは箱を持って納屋のほうへ行きました。箱の中は何だろうと思いましたが、妻は尋ねませんでした。

それからずっと、夫の様子は変でした。毎朝、毎晩、納屋に入り、しばらく出てきません。納屋から夫の声が聞こえてきました。夫と一緒に誰かが納屋にいるようです。まもなく若妻は心配でどうにもならなくなりました。

「どうして、そう足しげく納屋にいくのでしょう。」

ついに夫の居ない留守に、妻は納屋に入ってみました。納屋をくまなく探して夫のおかしな行動の手がかりを見つけようとしました。まもなく納屋の片隅に金属製の鏡を見つけました。鏡を覗き込むと、女の人が見えました。ハッとしました。女の姿を見て、妻は思わず息を呑みました。涙が出てきました。

「おんな、おんながこの中にいるわ!わかったわ。納屋に女を囲っているんだわ。こんなに若くて可愛い人。京都の舞妓か何かに違いないわ。頬は桃色で、唇は赤。素敵だこと!あら、顔をしかめたわ。私は何と惨めな妻でしょう。」

納屋を出ると、妻は夫の帰りを今か今かと待ちました。夫は、家に足を踏み入れた途端、妻が台所におり、座って泣いているのに気がつきました。

「どうした。何かあったのか。」

「わかったのよ。あなたの秘密がわかったの。どうして黙ってたの。どうして納屋にこっそり女を囲っていたの。私と同じ櫛を挿しているわ。お前さんが私と同じものをあの女にもあげたのね。とても若くて可愛い女の人....。」

「女。ばかばかしい。親父だよ!」

妻は立ちあがると、大声で、

「お父さん?からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を挿した女を納屋に囲っていたんだわ。」

「違う。親父だよ。有り金全部はたいて京の都で買ったんだ。」

「このうそつき!」

二人は近所の迷惑も顧みず喧嘩しつづけました。近所の人は仲裁しようとしましたが、仲たがいの原因である鏡を覗こうとは思いません。当時、鏡を見た者は呪われると言われ、誰もがこの迷信を信じていました。喧嘩はそのまま永遠に続くように思われました。

やがて近所の人が言いました。

「お寺の尼さんに相談したらどうだい。この辺では一番博学だから。」

翌日、朝早く、二人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねました。そして一部始終を話しました。

尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込みました。そして、

「確かに女がこの中にいる。かわいそうに、この女、表情にかげりがあり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。」

家路に向かう途中、妻が言いました。

「ねえ。私の言うとおりだったでしょう。」

「うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は、仏さまを信じたことはなかった。」

尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。(Kudos)

「お父さん?からかわないでよ。私、この目で女の人を見たわ。私と同じ櫛を挿した女を納屋に囲っていたんだわ。」

「違う。親父だよ。有り金全部はたいて京の都で買ったんだ。」

「このうそつき!」

二人は近所の迷惑も顧みず喧嘩しつづけました。近所の人は仲裁しようとしましたが、仲たがいの原因である鏡を覗こうとは思いません。当時、鏡を見た者は呪われると言われ、誰もがこの迷信を信じていました。喧嘩はそのまま永遠に続くように思われました。

やがて近所の人が言いました。

「お寺の尼さんに相談したらどうだい。この辺では一番博学だから。」

翌日、朝早く、二人は箱に入った鏡を持ってお寺の尼さんを訪ねました。そして一部始終を話しました。

尼さんは箱を開け、鏡を手に取ってじっと覗き込みました。そして、

「確かに女がこの中にいる。かわいそうに、この女、表情にかげりがあり、頭を丸めている。おそらく世の無常を悟り、意を決して仏に仕える身になったのでしょう。今は静かな部屋に座っているようです。私がこの鏡を預かり、この女の人にお経の読み方と座禅の仕方を教えてあげましょう。二人とも家に帰りなさい。そして仲直りしなさい。」

家路に向かう途中、妻が言いました。

「ねえ。私の言うとおりだったでしょう。」

「うん、そうだな。でもどうして親父は尼さんと知り合いになったのかな。俺の知ってる限りでは、親父は、仏さまを信じたことはなかった。」

尼さんは鏡を生涯ずっと宝物として手元に置いておきましたとさ。(Kudos)